目次

- 多様な職種間の情報共有が課題

- 九州に拠点を持ち医療にも詳しいパートナーに開発を依頼

- 各施設でやるべきことをリストアップし効率化。正確な訪問診療を提供

- 事務員の作業時間を 6 分の 1 に短縮。やりたかったことは 100% 実現。

- グループ内での情報共有を円滑にし、ケアの質向上を目指す

1. 多様な職種間の情報共有が課題

医療法人安倍病院は、北九州市と福岡市のほぼ中間、筑豊地域の福岡県宮若市で 60 床の病床を備え「患者の拠り所となれる病院」を目指している。外来や入院治療に加え、在宅療養支援病院として在宅医療に力を入れており、常時 400 ~ 500 名の在宅患者を抱える。

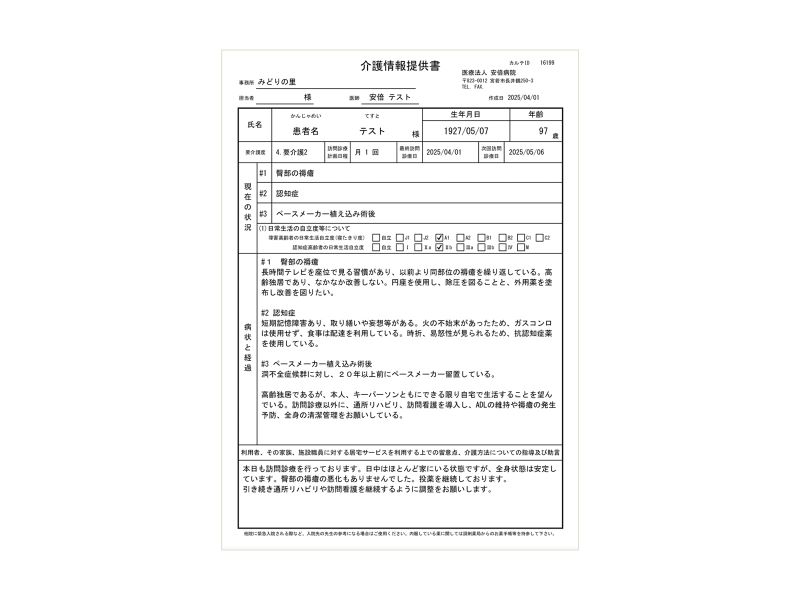

患者の自宅や介護施設などを訪問する訪問診療は、医師、地域のケアマネジャー、訪問介護、理学療法士・作業療法士、ヘルパーなど多様な職種が関わっている。それゆえ、各職種で把握している患者の状態や、それに基づく今後の治療計画の共有が重要となり、関係者間で多くの書類が行き来している。例えば、医師が患者の状態をケアマネジャーなどに伝える「介護情報提供書」、医師がリハビリテーションの指示を行う「リハビリテーション指示書」、訪問介護に指示を行う「訪問看護指示書」などだ。

「介護情報提供書」の例

医療法人安倍病院 副院長 安倍 俊行氏は、「医療分野での情報提供や指示は基本的に紙で行われます。その大量の書類を作成するのにかなりの手間がかかっていました」と説明する。安倍氏は県内の急性期病院で勤務した後、実家である安倍病院に勤めはじめ、この課題に直面。そこで、書類作成の効率化を図ろうと動きはじめた。

2. 九州に拠点を持ち医療にも詳しいパートナーに開発を依頼

安倍氏は勤務医時代、消化器内視鏡の合併症発生率を調べる際に Claris FileMaker を利用していた。元々コンピュータやゲームが好きで、Mac の愛用者だったこともあり、今回もプラットフォームとして FileMaker を選択。自分で書類を作成し活用するためのアプリケーションを作り始めた。

医療法人安倍病院 副院長 安倍 俊行氏

FileMaker 関連書籍などで勉強しながら開発し、一部の書類作成機能は実現したが、1 年ほどで行き詰まったと安倍氏は語る。「患者さんごとのデータベースから書類を作成するシステムを考えました。しかし、名前、住所、ADL といった患者の基本情報に加え、さまざまな職種がそれぞれ必要とする、点滴やリハビリの指示などの情報をそれぞれに付け加えて複数の書類を作成するのが難しく、専門家に頼もうと思いました。そこで、Claris に電話で問い合わせたところジェネコムを紹介されました」。

株式会社ジェネコムは東京都新宿区に本社を構える、FileMaker 専門のシステム開発会社である。同社は、九州エリアに FileMaker 専門の開発会社(現 Claris パートナー)が少なかった、2011 年から福岡市に九州支社を開設していた。しかも同社は医療分野の DX に力を入れている。株式会社ジェネコム 代表取締役 高岡 幸生氏は、「当社では医療情報のスペシャリストである医療情報技師の資格を、私や今回開発を担当した久良木を含め、5 名が取得しています」と語る。

ジェネコムを選定した理由を安倍氏は、「情報システム分野の方とほとんど接点がなかったので、まず会って話し、信頼できる人なのか判断する必要がありました。その点ジェネコムは、すぐに東京から社長さんがいらしてお会いでき、知識も十分で信頼できると思いました」と語る。

株式会社ジェネコム 久良木 健吾氏も医療情報技師として、在宅診療の現場に配慮して開発を行った。今回の開発にあたって注意したポイントを、久良木氏は「外部を含めてさまざまな職種、年齢の方が利用されるシステムなので、見やすく、わかりやすく、入力しやすいよう心がけました」と語る。

クライアント環境は、外に持ち出して利用する端末が iPad 2 台、MacBook 1 台。他に iMac が 1 台ある。介護システムが Mac に対応していない部分もあるため、4 名の相談員用に Windows も 各 1 台利用している。「FileMaker は、Mac 用に作成したアプリを Windows でも利用でき、Claris FileMaker Go を使えばそのまま、iPad や iPhone でも使えるのでさまざまな端末を利用するケースで優れています」(久良木氏)。

なお、現時点では、iPhone の画面サイズに最適化した編集画面は用意していないため、安倍病院の iPhone 利用は緊急時の閲覧のみにとどめ、基本的には使っていない。

3. 各施設でやるべきことをリストアップし効率化。正確な訪問診療を提供

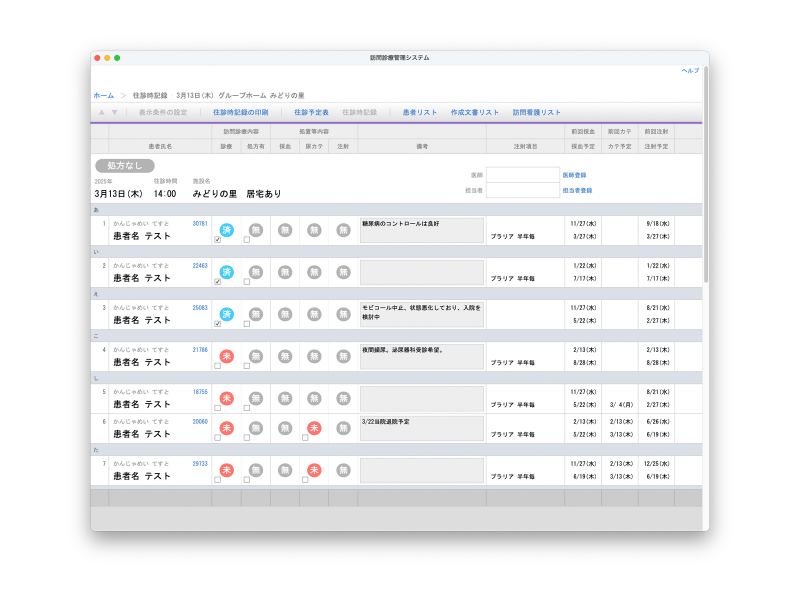

訪問先は、主に市内のグループホームや特別養護老人ホームといった高齢者施設と個人宅があり、高齢者施設については 1 回の訪問でまとめて診察するケースが多い。安倍氏の 1 日の訪問診療数は、平均 30 人だ。安倍氏は FileMaker で作成した書類作成アプリケーションとは別に、表計算ソフトを利用して訪問診療のスケジュールを管理していたが、新たに FileMaker で作成したアプリケーションでこの 2 つを 1 つにまとめた。

各施設を訪問する際は、事前にカルテを見て FileMaker で当日やるべき処置をリストアップしておく。スケジュール表には高齢者施設ごとに開始時間が表示され、ボタンクリック 1 つで患者リストを表示。リストには診察と処置の実施記録を残せるようになっている。診察や処置が必要な項目に赤い「未」というマークが表示されており、それらが終わりチェックをすると、これが青の「済」に変わる。この記録がデータベースに保存される仕組みだ。「電子カルテは個人の医療情報は網羅されていますが、必要な項目のみを施設ごとにまとめて表示させるといったことは想定されていません。そのためカルテで処置の有無や患者の状態を確認しようとすると、患者ごとに個人の全情報のカルテを開く必要があり、数十人単位の施設などでは手間も時間がかかります。看護師がミスなく効率よく作業できるようにという視点で作りました」(安倍氏)。

往診時記録の画面。診察や処置が必要な項目は赤い「未」マークで、完了後に青の「済」に変える

紙による記録からアプリケーションによる記録に変わったことで、訪問診療の効率化につながったと、医療法人安倍病院 看護師 眞角 恵氏は次のように評価している。「従来、看護師は施設ごとの担当制で、決まった曜日に訪問診療をしていました。担当者によってやり方がまちまちで、記録も手書きで読みにくいというケースがあり、臨時で別の担当者の施設に行くと患者さんの状態がよく分からず大変でした。FileMaker で記録の仕方が統一されたので、やるべきことが明確になり、(複数人で患者さんを担当できるようになったので)チーム制にできたことで休みも取りやすくなりました。これまで一人ひとりのカルテを開いて内容を読み込むのに 1 時間くらいかかっていたのが、15 分程度でできるようにもなりました。また訪問診療時に紙書類のファイルを持って行っていましたが、iPad 1 台でよくなりました」。

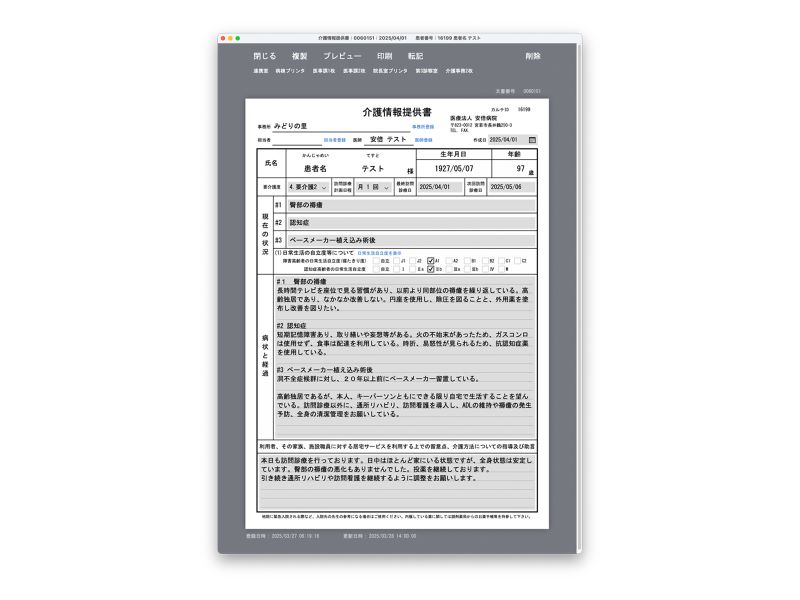

音声入力も活躍している。1 つの施設に行くと複数の介護情報提供書を作成しなければならないことが多く、記憶の新しいうちに効率よく記入するには、音声入力が最適だ。「病院に戻ってからまとめて記入するのは大変です。移動中に音声で入力すると、正確に効率よく作成できます」(安倍氏)。

氏名や年齢など共通する情報はそのまま使え、診察時の新たな情報を追加するだけに。紙への出力もボタン 1 つで完了

4. 事務員の作業時間を 6 分の 1 に短縮。やりたかったことは 100% 実現

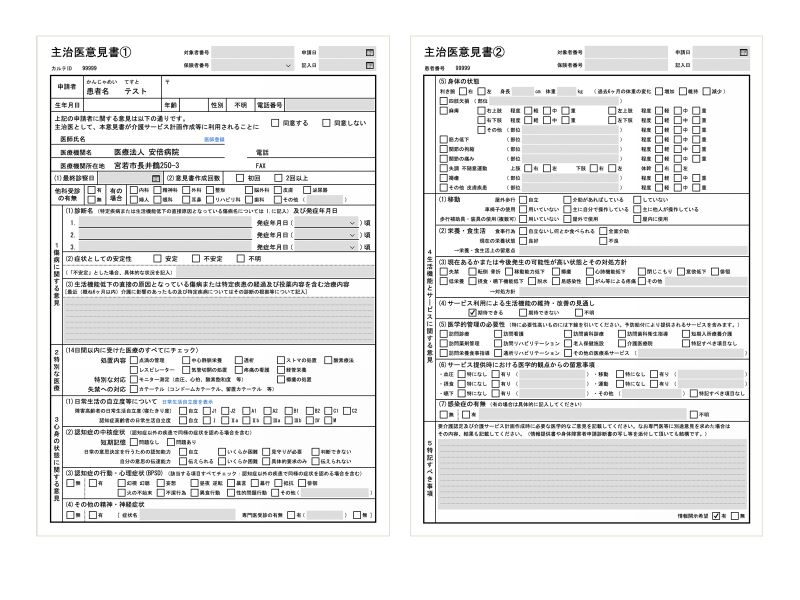

このアプリケーションで作成できる書類は、「介護情報提供書」「リハビリテーション指示書」「主治医意見書」「医師意見書」「訪問診療計画書」「訪問看護指示書」「点滴注射指示書」「特別訪問看護指示書」の 8 種類である。

今回の取り組みにより、書類作成の手間は劇的に減ったという。例えば主治医意見書。これは心身の状態、リハビリの進捗など広範囲の情報を記載するため、複数の関係者への確認が必要だ。しかし記入する内容の 7 ~ 8 割は、氏名や住所といった患者の基本情報から既往症など、変わらない情報である。手書きで書類を作成する場合はそこも含めて最初から記入しなければならないが、データ化することによってテンプレートとして使えるようになった。

主治医意見書

同書類は月に平均 40 枚作成しており、従来は専任の事務員が毎日半日近くを費やして確認して記入し、それを元に医師が最終確認をして完成させていた。事務員だけで、1 か月に 80 時間(4 時間 × 20 日)かけていたことになる。それが前回の内容を元に必要な追記や修正をするだけでよくなったうえ、各種書類が整備されたことで、ほとんどの内容はそれらの書類を確認することで記入可能になった。「確認する回数は確実に減っています。内容や人によっては 1 枚の書類作成を 10 ~ 20 分程度でできるようになりました」(安倍氏)。単純計算すると 40 枚で 約 13 時間 20 分。従来の 80 時間と比べると実に 6 分の 1 もの時間を短縮している。

医療法人安倍病院 相談員兼ケアマネジャー 星 美和氏は、「定期的に発行する訪問看護指示書などでは、前回の発行日がすぐわかり管理しやすくなりました。Mac も FileMaker も初めてでしたが、問題なく使えました。このシステムのおかげで、経験によらず誰でも対応できるようになりました」と語る。また、同じく相談員の小林 夕凪氏は、「訪問診療の際、ドクターや看護師が医療に専念できるよう、カルテの作成や処置のオーダーの代行をしています。FileMaker は処置の予定を可視化できるので、わかりやすいです」と語る。

アプリトップ画面。電子化した事で情報の伝達スピードが上がり、業務が全体的に効率化された

医療分野の書類は個人情報保護の観点から多くの業務が紙での対応が求められ、大多数の書類は保存した PDF を紙で出力して手渡しや郵送を行っている。ただし、ケアマネジャーとの共有が必要な介護情報提供書に関しては、患者の同意を得た上で、介護の分野に強い専門業者のクラウドストレージに保管しケアマネジャーにダウンロードしてもらうようにした。従来、介護情報提供書は月 1 回のペースでまとめて郵送しており、書類作成時と閲覧時にかなりのタイムラグが生じていた。しかし、データで共有することにより、郵送の手間が省け、タイムラグもなくなった。

「今回のシステムに関して、やりたかったことは 100% 実現できています。毎月 500 枚以上の書類を FileMaker を使って作成しています。このシステムがなかった頃は全て手書きでした。もうその時代には戻れません。書類作成にかかる時間が浮くことで、患者さんと向き合う時間が増えました」と、安倍氏は評価している。

5. グループ内での情報共有を円滑にし、ケアの質向上を目指す

安倍病院は、今回 FileMaker と Claris FileMaker Cloud を活用し、訪問診療における書類業務の標準化と情報共有を実現した。今後は様々な介護施設間で情報共有を活発化し、活用したいと考えている。介護職員は日々患者の体温や血圧、食欲などを記録しており、患者に異常があった際は介護職員を通してその旨が医師に伝えられる。しかし異常かどうかの判断は担当者によって異なり、判断するという業務も負担がかかる。安倍氏は、「例えば 3 日便が出ていなければ自動的にアラートが出る、といった仕組みができれば、介護職員が介護に専念できます。ただ連携していると言っても各施設の経営者は異なるため、情報連携も容易ではありません。例えば音声入力など手間がかからず使いやすい共通のツールを入れてお互いの効率化を図りたいと考えています。このシステムは病院にかかわらず、訪問診療を行っているクリニックにとっては有効に活用できますから、諸先生方の役に立つことができれば嬉しいです」と意欲的だ。

医療も介護も人の力が最も求められる仕事の 1 つである。IT の活用によって事務作業の効率化を図り、人はケアに注力する。安倍病院は、そんな医療を目指している。

【編集後記】

医療は非常にセンシティブな情報を扱っており、処置を誤ってしまうと人の生死にも関わるため、規制も厳しく、厳格な手続きが求められる。高いセキュリティ要件が求められることもあって、最も DX が遅れている分野の 1 つとも言われる。そのなかにあって安倍病院の取り組みは、事務作業の負担を減らし、本来の医療に時間を割くことを可能とする極めて有意義な取り組みと感じた。