目次

- 発注と製造のタイムラグにより、需要予測は経験と勘に頼らざるを得ない状況に

- 密なコミュニケーションで、現場ニーズを的確に吸い上げながらアジャイル開発

- 食品 DX の実現により廃棄ロスが 3 分の 1 に!

- データの見える化で従業員の意識にも変化が

1. 発注と製造のタイムラグにより、需要予測は経験と勘に頼らざるを得ない状況に

熊本県宇城市で、豆腐やところてん、こんにゃくなどの製造、販売を行う株式会社日の出屋。九州を中心としたスーパーマーケットに「ひので家」として出店販売しているほか、「できたて豆腐を新鮮なうちに」をコンセプトに、新鮮で美味しいものを地域の人々に届ける移動販売も手掛けている。ひので家で販売される厳選した原材料と昔ながらの製法で作られたこだわりの商品は、舌の肥えた消費者から絶大な人気を集めている。

日の出屋がスーパーマーケットで販売する豆腐やところてん

そんな同社では 2022 年から AWS 上で稼働し、Claris FileMaker と連携ができる gcmCloud (株式会社ジェネコム提供)を活用し、店舗から工場へ製造依頼するワークフローをデジタル化。発注から製造に至るオペレーション効率化を実現し、食品製造業における DX に成功している。

最初に取り組んだのが商品データのデジタル化で、2015 年から FileMaker Pro 13 を使って商品マスタ整備に着手。FAX を介して届く店舗からの製造依頼を事務担当者がデータベースに入力し、その後工場側が生産数を確認、商品を製造するという流れを実現した。しかし、この方法には課題があった。入力の手間がかかることに加え、製造依頼から製造に取りかかるまでにタイムロスが生じてしまうのだ。

株式会社日の出屋 専務取締役の瀬戸 尊史 氏は、当時について次のように振り返る。

「豆腐は、気温や天候などによって売り上げが変わります。なので製造のための需要予測は、できるだけ出荷日に近づけるようにします。そうすれば売れ行きの予測精度を高くでき、それに応じた量を製造できるからです。かつての仕組みでは生産予定数を集計するのに時間がかかって、製造開始の 2 日前までに注文を締め切らざるを得なかった。そのため店舗の発注数も、工場での製造数も、それぞれの現場で勘に頼る部分が大きく、商品不足や生産過多という状況を招いていたのです」

[左から]藤波 氏(株式会社日の出屋)、瀬戸 尊史 氏(株式会社日の出屋 専務取締役)

このような課題を解決するために瀬戸氏は、店舗から工場への製造業務フローのデジタル化を検討する。そして、商品マスタの構築時に使い勝手のよさを実感していた FileMaker を引き続き活用することを決定。システムの構築は、食品業界の FileMaker 開発において、豊富な実績を有する Claris Platinum パートナーである株式会社ジェネコムに依頼した。

2. 密なコミュニケーションで、現場ニーズを的確に吸い上げながらアジャイル開発

「プロジェクトが成功したのは、密なコミュニケーションを取りながら、日の出屋様と一緒にカスタム App を構築できた賜物だと考えています」と話すのは、システム開発を担当した株式会社ジェネコム 九州支社の久良木(きゅうらぎ)健吾 氏。

日の出屋側から「年配の従業員でも、店舗で発注作業を行いやすいカスタム App にしてほしい」という要望はあったものの、具体的な要件定義書等が出てくるわけではなかった。エンジニアとして豊富な経験で培われた久良木氏の知見により、文字の大きさやメニューの配置など、日の出屋の要望に沿う細部にまで配慮された誰でも使いやすいカスタム App が完成した。

「カスタム App の開発はご要望を丁寧にくみ取りながら進めていきました。ベータ版をクラウド上で確認してもらい、フィードバックを反映しながら開発を進めることで、日の出屋様のイメージ通りのものを、手戻りも少なくスピーディに構築できたと自負しています。このようなことが実現できたのもアジャイル開発が可能な FileMaker だからこそですね」(久良木氏)

クラウドを活用し、各店舗から iPad で直接データベースに発注数を入力することで、これまで行っていた本社の事務担当者による代理入力なしに、生産現場にリアルタイムで発注数を伝えられるようになったのである。

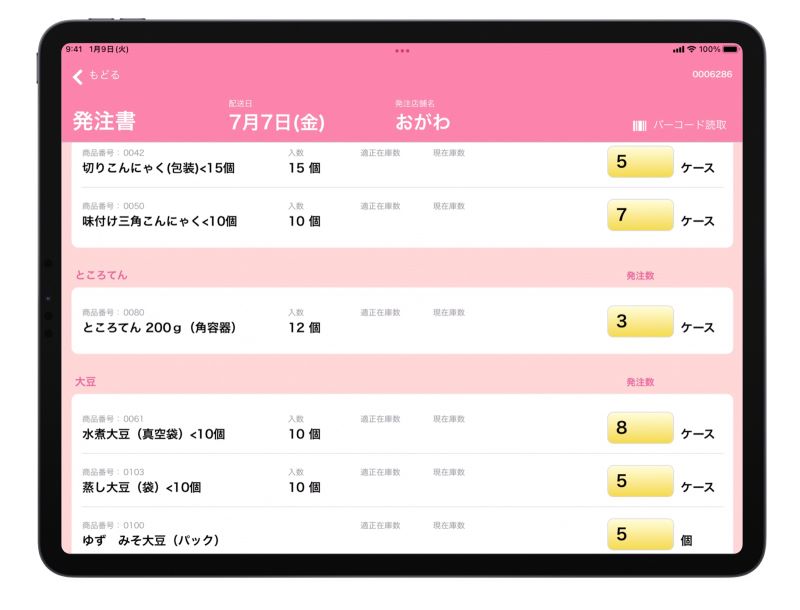

日の出屋の店舗で使われているカスタム App。ボタン配色、レイアウトもわかりやすく視認性が高い

商品を発注する店舗側も、発注数を確認する工場側も、クラウドへのアクセスは、第 9 世代(2021 年)の iPad を利用しているが、その使用感は良好とのこと。

「iPad は各店舗に 1 台ずつと工場に 2 台用意しています。10.2 インチのディスプレイは視認性も操作性も十分で、とても使いやすいですね。基本的に従業員は立ち仕事なので、端末の持ちやすさや重さも重要なポイントです。豆腐の販売は水を扱うことが多いので防水ケースに入れて使っていますが、その点についても全く問題ありません」(瀬戸氏)

工場・店舗それぞれで iPad を防水ケースに入れて使用

3. 食品 DX の実現により廃棄ロスが 3 分の 1 に!

クラウド導入のメリットとして、まず挙げられるのが、発注から製造までのタイムロスがなくなり、製造見込数の判断がしやすくなったこと。これにより生産量の適正化を実現した。さらに店舗からの急な変更にも対応できるようになった。

「クラウド化により、製造現場がリアルタイムな発注数を把握できるようになったインパクトはとても大きいです。生産調整が適切にできるようになった結果、廃棄する商品は金額ベースでかつての 3 分の 1 になり、廃棄ロスもなくなりました。私自身ここまでの影響があるとは思っていなかったのでとても驚いています」と瀬戸氏。

製造現場では、どの店舗から・どの商品が・どれだけ発注されたかを一覧で確認ができる

発注数量確認書。店舗ごとに売れ筋を見ながら発注しているので、売れ残りも少ない

生産量を適正にコントロールできるようになれば、当然原材料の仕入も最適化が可能になる。折からの原材料価格高騰のあおりを受けている食品メーカーにとって、その効果が大きいことは言うまでもない。

4. データの見える化で従業員の意識にも変化が

さらに今回のプロジェクトにおいて、主に現場の意見を聞き、本社との調整役となった日の出屋の藤波氏は、クラウド環境での運用開始後、発注に対する従業員の意識が変わったことを指摘する。

「以前は、本社の工場は店舗からの注文を集計した全体のデータしか見られませんでしたが、今回導入した仕組みでは、店舗ごとの発注数や廃棄した商品の数などの把握が可能になりました。例えば、本社にいる瀬戸がデータを見て、商品の廃棄数が多い店舗に対し『なぜこの発注数にしたのか』を考えさせて、発注担当者が学ぶこともできるようになったのです」

結果として、店舗の従業員の発注に対する責任感は確実に高まり、社員の学びにより廃棄量の減少につながっているという。

店舗用 iPad の発注入力の画面

さらに、各店舗の発注数と廃棄数から店舗における商品ごとの売れ行きがわかるようになった。その結果、店頭の販売促進活動を促せるようになったり、これまで勘に頼らざるを得なかった工場の生産計画がデータに基づいて行えるようになったりと、クラウド導入の効果は多岐に渡る。

導入から半年でさまざまなメリットを実感した同社では、今回構築したカスタム App と会計ソフトとの連携や、人事管理システムをクラウド上に新たに追加構築することなどを検討しているという。

この点について久良木氏は「FileMaker は、カスタム App を 1 つ作ってしまえば、他システムとの連携ができるというメリットがある。だからこそ将来展望も描きやすい。さらにアプリを追加しても、追加ライセンス費用は不要ですから、日の出屋様にはぜひ色々なことを実現してほしいですね」と語る。

発注データのデジタライゼーションから始まった日の出屋の食品 DX は、食品廃棄削減へとつながった。

今後もアプリを横展開しながら、さらに発展していきそうだ。そしてその過程では、FileMaker に対する深い知見を有するアジャイル開発のプロフェッショナルの力が必要になることもあるだろう。今回のプロジェクトにより、日の出屋とジェネコム、強い信頼で結ばれた両社の関係は今後も続いていくのは間違いなさそうだ。

【編集後記】

インタビューの中で印象的だったのが、現場にシステムを定着させるコツについて瀬戸氏が語ったシーン。カスタム App 導入後に、従業員に操作に慣れてもらうためにトライアル期間を設けた。瀬戸氏はまず「操作や入力は間違っても大丈夫」と伝えることから始めたという。その結果、ほとんどの従業員が 1 週間ほどで操作に慣れ、新しい仕組みにスムーズに移行できた。「失敗しても大丈夫」という寛容なその一言が、新しいものに対する従業員の不安を取り除いたと同時に、開発を手掛けるジェネコム社とのアジャイル開発の成功を導いたのである。アジャイル開発におけるシステム導入においては、このようなちょっとした現場への配慮が必要なことも心に留めておきたい。