目次

- モール EC サイトをリニューアルし「ONLINE PARCO」をスタート

- 厳格な賃料計算のためのデータ管理に課題

- アジャイル開発の専門家集団に開発を依頼

- 経理システムへのデータ入力部分は 2 段階に分けて開発

- 独自開発と標準システムを切り分けて考え効率的な DX を

1. モール EC サイトをリニューアルし「ONLINE PARCO」をスタート

株式会社パルコは、商業デベロッパーとして全国 15 のショッピングセンター「PARCO」を展開している。エンターテインメント事業にも力を入れており、演劇事業の「PARCO 劇場」、映像事業の映画館「シネクイント」、音楽事業のライブハウス「クラブクアトロ」、出版事業の「PARCO 出版」、ギャラリー・カフェ事業なども展開し、新規事業の育成にも積極的に取り組んでいる。

PARCO の基幹店である渋谷 PARCO は、1973 年の創業から渋谷の街を代表する商業施設として、渋谷という街の若者文化の醸成に大きくかかわっている。株式会社パルコ オンラインビジネス部 マネジャー 在田 正弘氏は、「PARCO はイタリア語で公園という意味で、渋谷 PARCO 前の通りを“公園通り”と言うのはそこから来ています。スペイン坂も PARCO 開業をきっかけに命名されたと聞いています」と語る。

同社オンラインビジネス部は、モール通販サイト「ONLINE PARCO」を運営。人気コンテンツと連動した限定品や、PARCOで開催した展覧会限定グッズなど、「ここでしか買えない」厳選した商品を中心に展開している。モール EC サイトは 2020 年のコロナ禍を発端とする巣ごもり需要を経て、販売チャネルとしての重要度がさらに増していた。しかし後述するテナント賃料計算データの管理に課題があり、今後ビジネスを拡大する上での障壁となっていた。また決済手段がクレジットカード払いとコンビニ払いのみ。しかも使えるクレジットカードのブランドが限られているという状態だった。近年、通信販売の支払い手段が多様化しており、台頭するキャッシュレス決済などに対応できないことはモール EC サイトとして大きな問題だ。そのため 2023 年 3 月(一部ショップは 2022 年 11 月から)、以前から運営していた モール EC サイトをリニューアルオープンした。

2. 厳格な賃料計算のためのデータ管理に課題

同社のビジネスモデルは自社で店舗を運営する百貨店とは異なり、「店舗内のエリアをテナントショップに貸し、その賃料を収益とする」というものだ。賃料は固定賃料と売上金額に応じた歩合賃料で計算されるが、そのベースはあくまでも実店舗であり、モールEC サイトでの売上も実店舗の売上に付加して全体の賃料として計算する。全 15 の拠点に入居されるテナントは約 3,000 あり、賃料はテナントごとに異なる。その計算は極めて複雑かつ厳格に行う必要がある。

従来、賃料は旧モール EC サイトからCSVデータをダウンロードし、表計算ソフトで読み込んだ上でマクロを駆使して計算していた。当時の課題を在田氏は次のように語る。「計算方法が複雑なため属人化しており、担当者がいないと業務がストップする恐れがありました。モール EC の売上は、各店舗側が入力した数と管理側の数字が一致しなければいけません。しかしイレギュラー事象も度々発生するため、数字が合わないという問題がしばしば起きていました。また表計算ソフトの処理能力には限界がある一方、モール EC サイトのリニューアルで売上拡大が見込まれていたので、このままでは業務継続性が担保できない恐れもありました」

株式会社パルコ オンラインビジネス部 マネジャー 在田 正弘氏

そこで在田氏は 2020 年の夏頃から、EC サイトの売上を分類・集計し基幹システムに入力するデータ管理の方法を構想しはじめ、以下の 3 つの選択肢から検討した。

- EC サイト構築システムベンダーへの開発委託

- アジャイル開発を得意としファッション業界に強い開発会社(株式会社 Freeandopen)への委託

- 社内リソースでの解決

在田氏は、「1. は大手開発ベンダーであることもあり、時間とコストをかければ解決できる見込みはありました。しかし頻繁に要件変更が生じることやイレギュラー事象が発生するような業務の性質を考えると、なかなか困難な開発になりそうでした。3. は私が元々エンジニアだったこともあり、頑張ればなんとかなるかもとは思いましたが、他の業務もあるので現実的ではないし、従来課題であった属人化が解消できないと考えました」と語る。なおビジネスモデルが特殊なため、パッケージソフトの活用はそもそも検討していなかった。

3. アジャイル開発の専門家集団に開発を依頼

2022 年 6 月、在田氏は Freeandopen に相談することに。同社はパルコ社内の別部署の社員に紹介してもらった。在田氏は「難しい業務構造なので、開発も大変だと想像していましたが、真摯(しんし)に対応してくれるうえ知識も豊富。皆さんならやってくれるだろうと思いましたね」と語る。Freeandopen エンジニアの児島 佑樹氏も「在田さんもエンジニア経験があるので共通言語も多く、打ち合わせがとてもやりやすかったです」と語っている。

株式会社 Freeandopen エンジニア 児島 佑樹氏

Freeandopen はアジャイル開発で顧客の課題解決を目指す手法を取るシステム開発集団である。メンバーの多くが前職で小売業などの経理や人事を経験しているため、小売・アパレル分野に特に強みを持つ。同社がアジャイル開発のツールとして活用するのが Claris FileMaker だ。児島氏は同ツールを使うメリットを次のように語る。「(開発の専門知識のない)現場の方が要件定義をしたり、実際の画面をイメージするのは困難なため、ウォーターフォール開発では多くの手戻りが発生する可能性が高まります。一方でパッケージ製品を導入しても、その社独自の業務に合わないことが多い。プロトタイプを作って実際に触ってもらって修正していくアジャイル開発なら、業務に寄り添った開発が可能です。そのツールとして FileMaker は最適です」

開発にあたっては、業務に必要な計算式のリストを在田氏が作成。それに基づいて Freeandopen の児島氏が開発を進めた。「在田さんが設計図や計算式をかなり詰めていてくださったので、比較的短時間で開発できました」と児島氏。一方在田氏は、「計算式が膨大にありましたが、児島さんには丁寧に 1 つずつ対応いただき、システムが実現できました。その上、他の作業にも使えそうな FileMaker の機能を紹介してもらい、ブラッシュアップができました」と語る。

FileMaker は短時間で画面を作成でき修正も容易。そのメリットを生かし、経理担当など現場のユーザに触ってもらい実際の操作性を確認しながら、より使いやすいシステムを構築することができた。

今回は Freeandopenとしても新しいチャレンジの機会となった。そのチャレンジの 1 つに Freeandopen 児島氏は Google Cloud のデータ分析プラットフォーム BigQuery との連携を挙げる。元々 FileMaker に EC サイト側のシステムと直接接続するインターフェースがなかったため、BigQuery の API を使って暗号化を施し接続できるようにした。

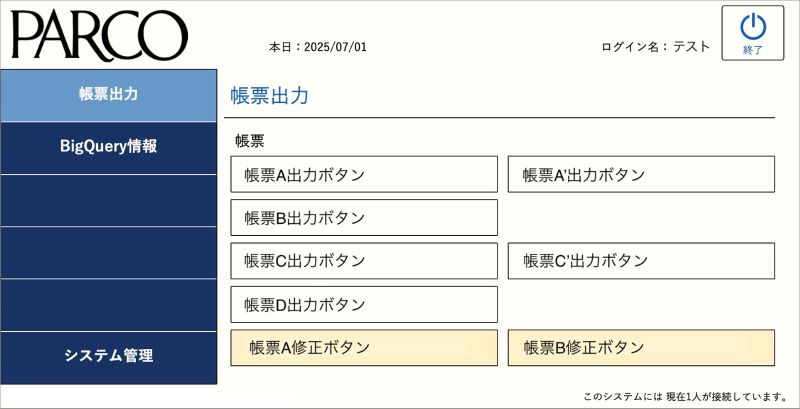

帳票出力画面。シンプルで使いやすいと好評だ

4. 経理システムへのデータ入力部分は 2 段階に分けて開発

今回新たに FileMaker で開発したアプリケーションを使った集計作業は、月末までのデータを翌月初に行うものだ。集計のため EC サイトのデータが蓄積された BigQuery から売上データをダウンロードするが、ひと月分を 1 回にまとめてダウンロードするとデータ量が重くなるため、毎日差分をダウンロードし月 1 回集計している。その際、前述の BigQuery との連携によって、人の手を介すことなくデータをダウンロードできるようになった。

集計は店舗・ショップごと、さらに決済手段別に実行。なお EC サイトのリニューアルにより決済手段が 5 種類に増えており、クレジットカードについてはクレジット会社別に集計している。集計したデータは在田氏がチェックした後、経理システムと連携するが、その部分は 2 段階で開発を行った。当初、経理システム側では CSV データを受けることができない仕様だったのだ。そのため第一フェーズでは集計表を PDF で出力し、その用紙を見ながら売上管理センターで担当者が手入力をしていた。その後 CSV データを受けられるよう経理システムを改修し、2025 年 5 月より CSV データをインポートできるようになった。第二フェーズの現在は、売上管理センターで月次チェックが終わったデータを FileMaker から CSV でダウンロードし、経理システムにインポートするため、手入力は必要なくなった。

5. 独自開発と標準システムを切り分けて考え効率的な DX を

FileMaker のアプリケーションによる効果を在田氏は次のように語る。「まず表計算ソフトを利用しなくてよくなったので、表計算ソフトに起因するシステムリスクから解放され、属人化も解消できました。開発当初はイレギュラーな事象が発生する度に、店舗ごとのレジ集計との計算結果の誤差が発生していましたが、一つずつ修正し、現在はほぼなくなっています。部内の経理担当が以前は表計算ソフトで丸 1 日かけて行っていた集計業務自体がなくなっただけでなく、合わない数字を追跡する業務もほぼなくなりました。感覚的には 0.5 人分くらいの業務がなくなった感じです。私自身の月 1 回のチェック作業も、半日くらいかかっていたのが 10 分程度になっています。経理側も数字が合わなかったときのやりとりがほぼなくなったので、全体では 1 人分くらい効率化できているかもしれません。経理部門からの問い合わせがなくなったことで、部内の経理担当にとってはストレス軽減につながっているのではないでしょうか」(在田氏)。

今後、パルコでは他にも残るアナログな業務を FileMaker でデジタル化していきたい考えだ。例えば預かり金の管理だ。現在、売上金は一旦パルコ側で預かり、月次の売上金額や賃料などを勘案してテナントに精算している。そのお金の流れや残高管理を自動化するというものだ。

最後に在田氏は今回の経験を踏まえて、システムを構築する際のポイントとともに FileMaker を使うメリットを語ってくれた。「自社ならではの業務は自分たちでロジックを考えて作り込む必要がありますが、それ以外は、既にある『枯れた仕組み』を使って構築した方が効率的です。どこを独自で作り込み、どこを標準的なものに合わせるかの切り分けが重要です。表計算ソフトを使った業務は多くの企業で残っていると思いますが、手作業で打ち込むとミスの可能性が残ります。とはいえ他の選択肢として、パッケージの汎用ソフトウェアくらいしか思いつかないことも多い。経理のように決まった業務はパッケージでよいのですが、その前のデータの整備といった独自部分は難しいですから、独自業務処理の選択肢として、FileMaker をお勧めします」と語った。

【編集後記】

今回の開発で大変だったこととして在田氏が挙げるのが、膨大な計算ロジック構築だ。自社のビジネスモデルに合致し、各部門がスムーズに連携して業務を遂行するためには、そこが欠かせない。そのため関係者 10 名程度が毎週集まり、約 1 年かけて作り上げたという。互いに忌憚のない意見交換を行いながら構築したロジックにより、大きな成果が出ている。まさに全社を挙げた DX の成果と言えるだろう。