目次

- 販売戦略から顧客サポートまでを担うプロフェッショナル集団

- 急成長の裏にあった「アナログ管理の限界」

- 自由度の高さとコストが決め手。20 年来のユーザが選んだ Claris FileMaker

- コールセンターから管理業務まで。全社を繋ぐ内製システム

- バックヤードコストが半減。FileMaker の効果、事業譲渡で明らかに

- 次なる目標は外部ツール連携。ローコード開発の可能性を追求

- 内製化は難しくない。小さな成功体験が組織を変える

セールスプロモーションやコールセンター事業を展開する株式会社 Retell。同社は創業以来、急成長を遂げる一方で、アナログな情報管理が業務拡大の足かせとなっていた。この課題に対し、株式会社 Retell コールセンター事業部 安田 幸平氏が中心となり、Claris FileMaker を用いた業務システムの内製化を推進。現在では営業活動から人事・経理に至るまで、社内業務の 80% 以上をカバーする基幹システムへと成長させた。特別な IT スキルを持たないスタッフでも扱える柔軟性と、圧倒的なコストパフォーマンスを両立させた同社の DX 戦略に迫る。

1. 販売戦略から顧客サポートまでを担うプロフェッショナル集団

株式会社 Retellは、セールスプロモーションとコールセンター事業を主軸に、クライアント企業の成長を支援する企業だ。

同社のセールスプロモーション事業では、「どう売ればいいかわからない」というクライアントの悩みに寄り添い、豊富な経験に裏打ちされたトークスクリプトやブース設営のノウハウを駆使。ウォーターサーバーなどの対面販売で高い実績を誇り、クライアントの売上とブランド価値向上に貢献している。

一方、コールセンター事業では、顧客からの問い合わせに対応するインバウンド業務と、新規顧客開拓を行うアウトバウンド業務の双方で高品質な顧客対応を提供。クレジットカードの契約対応やインフラサービスの取り付け手配など、幅広い業種をカバーする。

近年ではそのノウハウを生かし、さらに事業領域を拡大中だ。再生医療分野での製品卸販売や、企業の省エネを推進するエネルギーマネジメント事業にも進出し、合計 4 つの事業領域で、クライアントのビジネスを多角的にサポートしている。

2. 急成長の裏にあった「アナログ管理の限界」

安田氏が同社に入社したのは約 3 年前。当時の状況を「とにかくアナログ気質な会社でした」と振り返る。

当時の業務管理は、そのほとんどが担当者個人の表計算ソフトやローカルファイルで行われていた。年商 4,000 万円、従業員 10 数名規模だった頃はそれでも業務が回っていたが、情報共有の仕組みは皆無。誰がどの情報を管理しているのかさえ曖昧な、極めて属人的な状態だったという。

そんななか、同社の事業が爆発的に拡大する。わずか数年でかかわるパートナー(代理店)は数 10 社、スタッフは総勢 500 〜 600 人規模に急増し、年商も 27 億円へと飛躍を遂げた。しかしこの急成長が、アナログ管理の脆弱性を一気に露呈させることになる。その象徴的な出来事が、人的ミスの頻発だった。データが一元管理されておらず、担当者間の連携が取れていないために、ある代理店に支払うべき手数料を別の代理店に振り込んでしまうといった、事業の根幹を揺るがしかねないミスまで発生した。

「このままでは会社の成長に対応できない」という危機感が、社内全体に蔓延していた。

3. 自由度の高さとコストが決め手。20 年来のユーザが選んだ Claris FileMaker

この課題に対し、安田氏がソリューションとして Claris FileMaker を選んだのは、ある意味で必然だった。安田氏は、FileMaker がまだバージョン 5.5 だった頃から 20 年以上も使い続けてきたベテランユーザ。そのキャリアの中で、著名なクラウド型の顧客管理ツールや業務改善プラットフォームなど、さまざまなツールに触れてきた経験があり、FileMaker の持つ独自の優位性を誰よりも理解していたのだ。

その優位性の一つが、圧倒的なレイアウトの自由度だ。安田氏によれば、多くのクラウドサービスの操作画面は基本的なレイアウトが固定されており、自社の業務フローに合わせた柔軟な画面設計が難しい。FileMaker はその点プログラミング知識がなくても、直感的な操作で、現場のスタッフが最も使いやすいと感じる画面を自由自在に開発できる。

この自由度の高い開発を支えるのが、ローコードという思想だ。「特別なスキルは不要です。FileMaker はローコードで誰でも簡単にシステムを構築できる。これが最大の強みです」と安田氏は語る。実際に安田氏自身も、専門的なプログラミングスクールなどに通うことなく、独学でスキルを習得してきた。専門的なプログラミング知識がなくとも、用意されたツールを組み合わせて現場の課題に合ったシステムをスピーディーに構築できるのだ。

さらに、コスト面での優位性も導入を後押しした。多くのサービスが利用ユーザ数に応じた課金体系であるのに対し、株式会社 Retell では サイトライセンス契約により大幅にライセンス費用を削減。さらに、iPhone や iPad で FileMaker を使用するためのアプリ「Claris FileMaker Go」もライセンスに含まれており、追加費用なしで利用できる。これにより内勤スタッフだけでなく、外出先で情報を確認したい営業担当者なども含め、非常に安価に全社的なデータ共有環境を構築できると判断した。

4. コールセンターから管理業務まで。全社を繋ぐ内製システム

安田氏が構築した FileMaker システムは、今や社内業務の 80 %以上をカバーする基幹システムへと成長した。現在、開発は安田氏がほぼ 1 人で担い、現場の声を吸い上げながら機能を拡張し続けている。

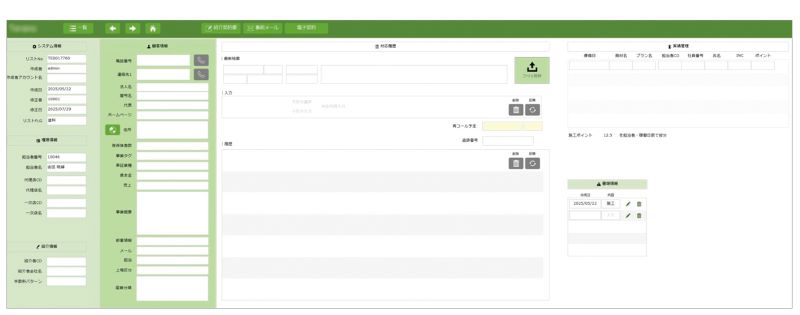

システムのトップ画面には、左側にコールセンターやセールスプロモーションといった「業務メニュー」、右側に勤怠管理や経理といった「管理メニュー」がわかりやすく配置され、あらゆる業務への入り口となっている。

特にコールセンター業務においては、FileMaker は中核的な役割を果たしている。安田氏は、他の業務で散見されたアナログ管理の課題、すなわち「誰がどのリストに電話をかけ、その結果がどうだったのか」という情報が共有されないという状況を生み出さないために、事業立ち上げ時からシステム化することを決断した。FileMaker を導入したことで、全ての架電履歴がデータとして蓄積され、オペレーターごとの KPI を客観的に評価できる仕組みが構築されたのだ。さらに外部の電話発信システムとも連携。オペレーターは FileMaker の画面からワンクリックでスムーズに架電業務を開始できる。

FileMaker で内製したシステムは営業部門や管理部門での活用も広がり、顧客情報や営業履歴はもちろん、見積書や請求書の作成、雇用契約書の作成、さらには従業員の面接記録まで、あらゆる情報が一元管理されている。

対応履歴と結果まで、細かく記載することが可能

この全社的な展開を短期間で実現できた背景には、経営層からの全面的な支持があった。「代表もデジタル化には非常に協力的で、私に一任してくれました。そのため、各部署には『業務がこう変わるから、こうしてほしい』とトップダウンで展開することができ、浸透は非常にスムーズでした」と安田氏は語る。

5. バックヤードコストが半減。FileMaker の効果、事業譲渡で明らかに

FileMaker 導入による定量的な効果は、ある事業譲渡の際に思わぬ形で明確になった。2025 年 6 月、同社が手掛けていたウォーターサーバーの販売事業を他社へ譲渡した際、業務引き継ぎの過程で驚くべき事実が判明したという。

「私たちが 4 人体制で回していたバックヤード業務に対し、譲渡先の企業は倍の 8 人を配置したのです。業務フローは全く同じ。つまり FileMaker によるシステム化で、管理コストを実質的に半分に圧縮できていたことが証明されたわけです」(安田氏)

1 人あたりの人件費を 25 万円と仮定すると、実に月 100 万円ものコスト削減効果があった計算になる。

この一件は、FileMaker による効率化がいかに大きなインパクトをもたらしていたかを、客観的な形で証明する出来事となった。自社内では当たり前になっていた効率的な業務フローが、実は他社と比較して半分の人員で実現できていたのだ。

この事実は、FileMaker への投資が確かな経営インパクトをもたらしていたことを社内外に明確に示した。同時に、アナログな業務管理がいかに多くの見えないコストを内包しているかをも浮き彫りにしたと言えるだろう。

6. 次なる目標は外部ツール連携。ローコード開発の可能性を追求

広範囲な業務をカバーするシステムを構築した安田氏だが、さらなる進化に向けての課題も見据えている。その一つが、FileMaker の通知機能の強化だ。指定した時間にアラートを出すといった機能は、今後の業務効率化において重要な要素だと考えている。

現状、この課題に対しては独創的な方法で対応している。外部の自動化ツールとビジネスチャットツールを組み合わせることで、FileMaker を起点とした通知を実現しているのだ。

「FileMaker から自動化ツールにメールを送信し、それをトリガにビジネスチャットへ通知が飛ぶように設定しています。多少の工夫は必要ですが、アイデア次第でさまざまな外部ツールとの連携は可能です。今後は Claris Connect の活用も視野に入れ、よりシームレスな連携を目指したいですね」と安田氏は語る。

安田氏はこうした高度な活用法を、20 年以上にわたる経験のなかで独学で習得してきた。特別なトレーニングに参加するのではなく、過去には他の人が作ったシステムを自ら分解して構造を学ぶなど、実践を通じてスキルを磨いてきたという。FileMaker は、このように試行錯誤しながら自らの手でシステムを育てていける点も、内製開発を目指す企業にとっては大きな魅力と言えるだろう。

7. 内製化は難しくない。小さな成功体験が組織を変える

最後に FileMaker 導入を検討する企業に向けて、安田氏はこうアドバイスを送る。

「FileMaker の最大の魅力は、やはり誰でも簡単に始められること。そして、自社の業務に合わせてどこまでも自由にシステムを成長させられる点です。最初から完璧なものを目指す必要はありません。まずは 1 つの業務、例えば勤怠管理だけでもいい。小さな成功体験を積み重ねることが、全社的な DX への一番の近道だと思います」(安田氏)。

急成長する組織の課題に、ローコード開発という武器で立ち向かった Retell。その軌跡は、多くの企業にとって、自社の力で未来を切り拓くための大きなヒントとなるだろう。

【編集後記】

「楽をしたいからシステム化するんです」と安田氏は笑う。その言葉は、DX の本質を突いている。特別なスキルを持つ一部の人間だけでなく、現場の誰もが「もっと便利にしたい」という思いを形にできる。FileMaker によるローコード開発は、まさにその思想を体現するツールだ。Retell 社の事例は、高価な大規模システムを導入するだけが DX ではないこと、そして現場の小さな創意工夫こそが、企業を大きく成長させる原動力になることを力強く示している。