目次

- 1 日 150 名を診る、京都の地域密着型クリニック

- 「情報管理の壁」に直面。 再会を果たす “相棒”

- 多職種連携を加速させる FileMaker 活用術

- 診療人数は 3 倍に、診療の質も飛躍的に向上

- 医療 DX の鍵は「患者把握」、その最適解を求めて

京都市右京区太秦にクリニックを構える医療法人ふくおかクリニック。循環器内科・心臓リハビリテーションを軸に、東洋医学やフットケアまで取り入れた全人的医療で地域からの信頼を集める。1 日に 150 名もの患者が訪れる同クリニックのダイナミックなチーム医療を支えているのが、Claris FileMaker で構築された独自の患者管理システムだ。開業後に直面した情報管理の壁を、医療法人ふくおかクリニック 院長 福岡 正平氏は、Claris パートナーであるトップオフィスシステム株式会社と共に乗り越えてきた。30 年来の FileMaker ユーザである院長の情熱と、パートナーの技術が融合したクリニック DX の軌跡を追う。

1. 1 日 150 名を診る、京都の地域密着型クリニック

京福電鉄嵐電北野線・常盤駅からほど近く、丸太町通沿いに位置する医療法人ふくおかクリニック。院長の福岡 正平 氏は、心臓血管外科医として経験を積んだ後、2019 年にこの地で開業した。

心臓血管外科医として低侵襲手術や血管内治療の研鑽を積むなかで、患者の体にかかる負担や病気の再発に悔しさを感じていたという福岡氏。その経験から、ある思いを強く抱くようになった。

「そもそも手術が必要な状態にならないことこそが、真に患者さんのためになるのではないか。その思いから、西洋医学で急性期を支え、東洋医学で全身の調和を図る『治す医療』と『予防医学』を実践したかったのです」(福岡氏)

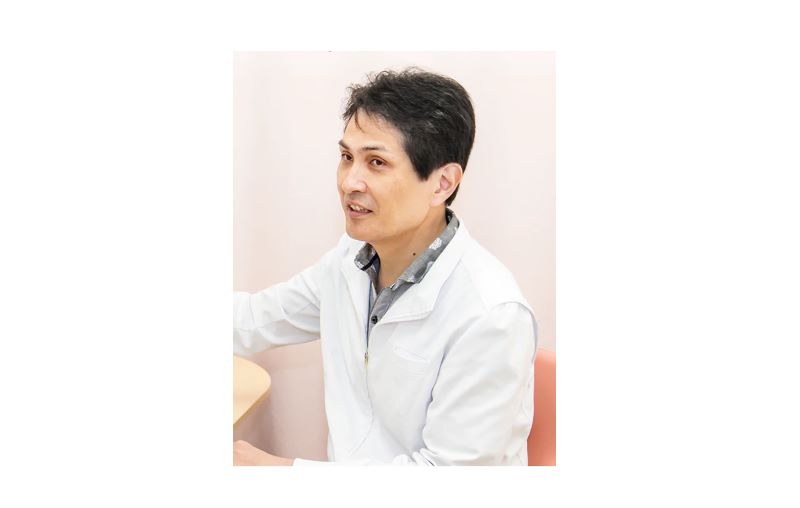

医療法人ふくおかクリニック 院長 福岡 正平氏

その理念のもと、クリニックでは循環器内科を中心に、漢方内科やフットケア、そして院長が 30 年以上にわたり力を入れてきた心臓リハビリテーションまで、多角的な医療を提供。理学療法士を中心に看護師、管理栄養士、検査技師、医師ら 20 名以上のスタッフが、それぞれの専門性を発揮しながら一丸となって協働する「本物のチーム医療」を実践し、今日では 1 日に 150 名もの患者が訪れるほど、地域に不可欠な存在となっている。

2. 「情報管理の壁」に直面。 再会を果たす “相棒”

開業当初、順調に増える患者数とは裏腹に、福岡氏は深刻な課題に直面していた。それは、アナログな情報管理の限界だった。

翌日診察予定の患者のカルテを夜のうちに全て確認し、誰にどんな検査が必要かを手書きの予定表で管理する日々。患者数が増えるにつれ、その予習作業だけでも限界に達していた。紙のカルテを追加で作成するという手段も取ってみたが、問題は深刻化するばかりだった。患者情報の数が 1 万名を超えると、紙の保管場所だけでクリニックの貴重なスペースが圧迫されていく。何より、必要な情報を探し出す手間は計り知れなかった。

このままでは診療の質を維持できないと感じた福岡氏の脳裏に、あるツールの名が浮かんだ。それが、Claris FileMaker だった。福岡氏と FileMaker の出会いは、医師になった 1994 年にまでさかのぼる。福岡氏がキャリアをスタートした医療法人社団志高会 三菱京都病院で、患者データの管理に使用していたのが FileMaker (当時は クラリスワークス)だったのだ。しかしそれほど身近なツールであったにもかかわらず、開業当初はクリニックで FileMaker を使うという発想は全くなかったという。

「アナログ管理に限界を感じ、どうしたものかと悩んでいた時でした。かつての後輩の医師が FileMaker をクリニックで運用していると聞き、『これだ!』と。なぜ今までこの発想がなかったのかと思いましたよ」と福岡氏は当時を振り返る。そこから、何かあればクリニックに駆けつけてもらえるということを念頭に地元の FileMaker を扱うシステム開発会社を探し、トップオフィスシステム株式会社と出会った。

システム開発は、トップオフィスシステム株式会社 システム事業部 櫻庭 宏枝 氏と福岡氏の二人三脚で進められた。福岡氏は長年の FileMaker ユーザであるため、「こんなことができるはず」「こういう連携がしたい」といった具体的な要望を提示。それに対し、櫻庭氏が専門的な知見で応え、形にしていくという理想的な協業が実現した。

「福岡先生は FileMaker について非常に詳しいため、打ち合わせはいつもスムーズでした。画面を共有しながら、現場で使う際はどうすればより使いやすくなるか、共に考えながら開発を進めました」(櫻庭氏)

現在では福岡氏の監督のもと、理学療法士をはじめとする現場スタッフが櫻庭氏と直接やり取りし、日々の業務に合わせてシステムを改善していく体制が確立されている。なかには福岡氏から渡された参考書で学び、自ら簡単なシステムを組めるようになったスタッフもいるという。

3. 多職種連携を加速させる FileMaker 活用術

ふくおかクリニックの FileMaker システムは、電子カルテを補完する「補助カルテ」として、多忙な診療現場で縦横無尽に活用されている。その真価を理解するには、まず電子カルテ単体での限界を知る必要がある。福岡氏は「一般的な電子カルテの画面は A5 サイズ程度。まるでスマートフォンの小さな画面で膨大な患者情報を追いかけているようなもので、全体像の一望ができないのです」と、その一覧性の低さを指摘する。

この課題を克服するために、同クリニックの各診察室には所狭しとモニターが並ぶ。その数は 1 つの診察室につき 6 台。電子カルテと FileMaker の情報を同時に表示することで、患者の基本情報、病名、治療計画、過去の検査データ、レントゲン、心電図などを一望できるのだ。

患者へ真摯に向き合いつつ、効率化も実現。FileMaker とマルチディスプレイは必須だ

「多くの患者を診るために限られた時間で最善の診療を行うには、情報を瞬時に把握できる環境が不可欠です。かつて心臓外科の集中治療室で、A1 サイズの巨大なカルテ 1 枚で患者の全情報を把握していた経験から、この“一望できる”という環境にこだわりました」(福岡氏)

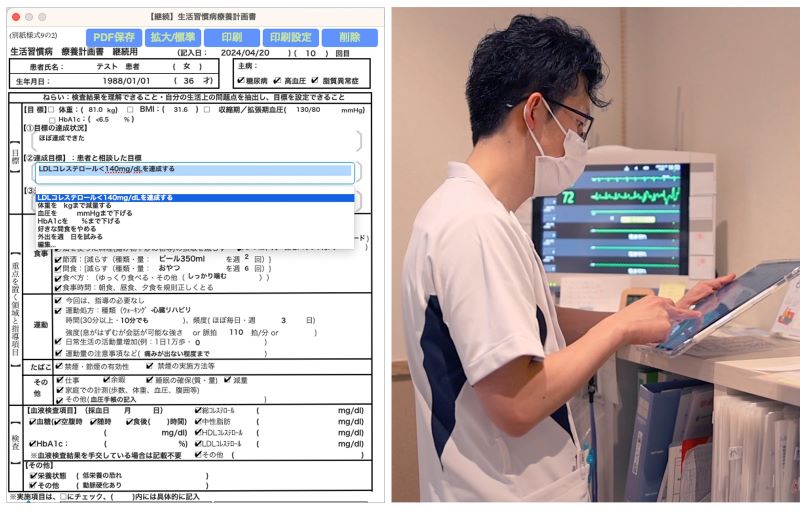

13 インチの iPad Pro も 3 台導入し、スタッフのフットワークを軽くしている。例えば、待合室にいる患者の元へ行き、iPad で「生活習慣病療養計画書」などの書類を見せながら説明し、その場で同意を得るといった運用が可能だ。これにより、患者を移動させる手間と時間を省くとともに、待ち時間の有効活用や患者とのより密なコミュニケーションを実現している。

生活習慣病計画書の一例。時間との戦いでもある現場においては、iPad ですぐ目的のデータが閲覧できる環境を整えている

また心臓リハビリテーションやフットケア、栄養指導といった各部門の記録も FileMaker で一元管理。特に「検査計画表(クリニカルパス)」と呼ばれる年間治療計画はシステムの核となる機能だ。患者ごとの検査予定や目標が時系列で管理され、検査結果が自動で反映される。これにより、医師もスタッフも患者の状態と今後の計画を一目で把握できる。

さらに院内で発生したヒヤリハットなどを記録する「インシデント報告」や、複雑な「レセプト返戻」の管理も FileMaker 上で行い、クリニック運営全体の質向上に貢献している。

FileMaker で構築したシステムのメインページ

4. 診療人数は 3 倍に、診療の質も飛躍的に向上

FileMaker システムの導入によって、ふくおかクリニックは劇的な変化を遂げた。

最も大きな効果は、診療効率の飛躍的な向上だ。開業当初は 1 日に診療できた患者数は 50 名程度だったが、現在では最大 150 名と 3 倍に増加した。

「1 時間に 20 名以上を診察することもあります。これは、FileMaker で構築したシステムで患者情報を瞬時に把握し、診療計画を立てられるようになったからです。実質 3 分ほどの診察であっても、その中身の質は格段に向上しました。情報検索や記録に費やしていた時間が減り、患者さんとの対話や診察そのものに集中できるようになったのです。以前のような前夜の予習作業も一切不要になりました」(福岡氏)

この効率化は福岡氏が提唱するチーム医療の質を底上げしている。スタッフは院内でインカムを装着し、FileMaker 上の情報を基にリアルタイムで連携。「診察室が空いた」「この患者さんの栄養指導をお願い」といった指示が飛び交い、クリニック全体が有機的に機能している。これは福岡氏が、救命救急の現場で培った「最短で最適な医療を提供する」という経験が反映されたスタイルだ。

多くの成果を上げている FileMaker システムだが、福岡氏はさらなる進化を目指し、電子カルテとの連携強化を見据えている。現状では、電子カルテと FileMaker のシステムを別々に立ち上げる必要があるが、理想は電子カルテからワンクリックで関連する FileMaker の情報を呼び出せることだという。電子カルテメーカー側の対応というハードルはあるものの、このシームレスな連携が実現すれば、業務効率はさらに向上するだろうとシステムの未来に期待を寄せる。

福岡氏はまた、クリニックを漢方の指導施設としても運営しており、後進の育成にも力を注いでいる。そこで培われる新たな知見やノウハウも、将来的にはこの FileMaker システムに集約され、クリニックの貴重な財産となっていくだろう。

5. 医療 DX の鍵は「患者把握」、その最適解を求めて

システム導入を検討する医療施設に向けてアドバイスを求めると、福岡氏は実に示唆に富んだ言葉を返してくれた。医療 DX の鍵は、「いかに正確かつ効率的に患者を把握するか」に尽きるという。

「医療 DX で一番大切なのは、患者情報をいつでも『カンニング』できる状態を作ることです。患者さんの膨大な情報を一望できれば、限られた時間でも最善の医療が提供できます。私たちは FileMaker とパートナーの力でその環境を整えましたが、最初から完璧なものはありません。現場のニーズに合わせてシステムを『育てていく』ことこそが、成功の秘訣だと感じています」(福岡氏)

30 年以上にわたる医師としての情熱と、FileMaker というツールへの深い理解。その二つが融合したとき、クリニックの診療は新たなステージへと進化を遂げた。ふくおかクリニックの挑戦は、医療現場における DX の可能性を力強く示している。

【編集後記】

院長の「医は人の道」という言葉に、医療への深い哲学を感じた。その理念を具現化するために、30 年来の“相棒”であった FileMaker を再び手に取り、信頼できるパートナーとシステムを育て上げる。今回の取材は、単なるツール導入事例ではなく、一人の医師の情熱がテクノロジーと融合し、地域医療を革新していく壮大な物語であった。現場の課題解決に寄り添い続けるパートナーシップの価値も再認識させられた。