目次

- クリエイターの負荷となる、紙依存の業務フロー

- カスタマイズなら FileMaker。業務にフィットするシステム開発へ

- 現場が使いやすいシステムを実現。全社利用に向けユーザが拡大中

- 入力・確認作業の負担が激減。業務品質が向上

1. クリエイターの負荷となる、紙依存の業務フロー

「あらゆる生活のシーンに楽しさや喜び、驚きや感動を提供していきたい」。ファッション、飲食、家具・インテリア、フィットネスなど人々の生活に密着した多様な製品・サービスを提供する株式会社ベイクルーズの理念だ。主軸となる事業は「JOURNAL STANDARD」「IENA」「Deuxieme Classe」といったブランドを展開するファッション関連。多様なターゲットに向けたそれぞれ独自のコンセプトを持つ約 50 のブランドを有し、企画・製造から販売まで、トータルに事業を行っている。

同社の各ブランドは、シーズンごとに新製品を製作する。その際に必要な部材の調達、織物工場や縫製工場などへの発注業務は、すべて紙で行っていた。ベイクルーズ 生産プロジェクトリーダー 石黒 友康氏は、当時の課題をこう語る。

「紙の発注書では修正するたびに稟議を上げ、社内で回覧するという手間が発生していました。付随するデザイン画や生地の品質データなどの資料類もすべて紙で、まとめて回覧・ファイリングするための時間もかかっていました。後で探すにも時間がかかり、転記ミスの恐れもあります。アナログゆえに、発注権限を持つマーチャンダイザー(MD)が急な海外出張をしてしまうと、書く人がいないため発注業務が止まることもありました」(石黒氏)

株式会社ベイクルーズ 生産プロジェクトリーダー 石黒 友康氏

発注書はブランドごとのフローに対応した独自の仕様になっており、同じ社内でも他のブランドに異動するとやり方が違い戸惑うことも。「このように紙に依存しきっていた業務のため、クリエイターたちへの負荷が高まっていました。アパレル業界は時間を度外視して仕事をせよという風潮も従来ありましたが、昨今はそういうわけにはいきません。またデザイナーなどクリエイティブスタッフが事務作業に忙殺されることは会社としても大きな問題と捉えており、負荷の軽減が強く求められていました」(石黒氏)。

これを解決するため、デジタル化を模索。一度は生産管理のパッケージソフト導入にチャレンジした。しかしカスタマイズが必要な箇所が多すぎて、1 年以上取り組んでみたものの、導入には至らなかった。「ブランドごとに違う発注書、専門用語があるため、開発会社との言語共有がうまくいかず、理想のシステムができませんでした」(石黒氏)。

2. カスタマイズなら FileMaker。業務にフィットするシステム開発へ

しかし、いつまでもアナログ業務を続けるわけにもいかない。2021 年、改めて発注業務のデジタル化に取り組むこととなる。当時はコロナ禍によるリモートワークが推奨されていた時期。在宅勤務に必要な書類をすべて PDF 化する作業が発生し、デジタル化の必要性が高まっていた。

これらを含めた課題について考えていた時、話があったのが、株式会社 Freeandopen である。同社は Claris FileMaker を駆使し、アジャイル方式で顧客の課題解決を目指す開発集団だ。小売・アパレル分野に特に強みを持ち、この分野の業務知識が豊富なメンバーも多い。

ベイクルーズは「使えそうなパッケージソフトがないなら一から作る」と決め、数社の候補を比較検討。結果 Freeandopen に開発を委託することとした。その決め手を石黒氏はこう語る。「これまでの実績と、見せていただいたデモが優れていました。またプロジェクトメンバーの私たちの業務に対する理解力が高く、話したことをすぐ形にしていただけます。理想のシステムを作ってくれると感じました」(石黒氏)。

開発にあたって、石黒氏が Freeandopen へ要望したのは「紙と同じ感覚で使えるようなシステムにしたい」であった。そこで発注書の紙面をベースに管理画面を作成した。しかし本来共通のものであるはずの発注書は、ブランドごとに少しずつ管理項目や業務フローが異なり、実際は 10 種類にもなっていた。

そこで石黒氏が各ブランドにヒアリングし調整を進めていった。必要な項目を網羅しつつ、発注書のフォームを統一。どのブランドでも使いやすいよう工夫を凝らした。Freeandopen エンジニア 児島 佑樹氏は「ブランドごとに違う発注フローに対応するだけでなく、企画、生産、MD の各職種で入力できるエリアを分けたり、同時に入力や編集ができるようにしたりしました」と語る。

株式会社Freeandopen エンジニア 児島 佑樹氏

しかし基幹システムとの連携には苦労が伴った。製品の配送や販売は基幹システムで管理しているため、発注データの確定後は転送する必要がある。ここでは API など FileMaker の標準で使用できる連携方法が使えなかったため、新たに中間システムを自作することで基幹システムと FileMaker の連携を実現した。

3. 現場が使いやすいシステムを実現。全社利用に向けユーザが拡大中

開発は Freeandopen が得意なアジャイル方式で実施。社内は石黒氏をはじめとする現場と、デジタルチームで進めた。現場の使いやすさを最優先していた同社にとって、実際のシステムを触りながら修正を繰り返すこの開発方法は最善だった。「触ってみて気づくということも多く、助かりました。使いはじめてから改善点に気づき、Freeandopen に連絡して数分で直してもらったこともあります」(石黒氏)。

この開発を支えたのが、Claris FileMaker である。Freeandopen エンジニア 加藤 尚樹氏はこう評価する。「FileMaker はちょっとした修正なら即時に反映できます。他のプラットフォームでの開発経験もありますが、FileMaker はそれらと比べて 2 ~ 3 倍速いと感じています。それでいて、できることはほとんど変わりません。Mac、Windows、iPad、iPhone 向けが全部できるところも良いですね」(加藤氏)。

児島氏も「お互いに最初から完璧を目指すのは困難です。試行錯誤しながら作り上げていくアジャイル開発は FileMaker との親和性に優れています」と語る。

株式会社Freeandopen エンジニア 加藤 尚樹氏

システムの社内への展開は、一部のパイロットチームから進め徐々に活用範囲を広げていった。部門ごと、職種ごとに石黒氏とデジタルチームで説明会を実施し、できそうな部署から着手した。使える人が増えれば、互いに教え合える。活用が加速した結果、現在は実に 250 名近くが利用するまでになった。まもなく全社利用が完了する予定だ。

端末は基本的には社員が利用する Mac と Windows PC だが、出張時など出先でも利用できるよう一部は Claris FileMaker Go を使うことで iPad や iPhone でも活用できるようにしている。

4. 入力・確認作業の負担が激減。業務品質が向上

ベイクルーズの発注業務は、次のシーズンに向けた方向性や予算を決めるところから始まる。次に「何をいくつ作るか」といった計画を具体化。その計画に合わせてデザイナーがデザインを提案する。選ばれたデザインはサンプリングに入り、検討会を経て製品化を決定。必要な限りは修正を繰り返し、決定した製品は量産に向けて仕入れ先や工場に発注する。

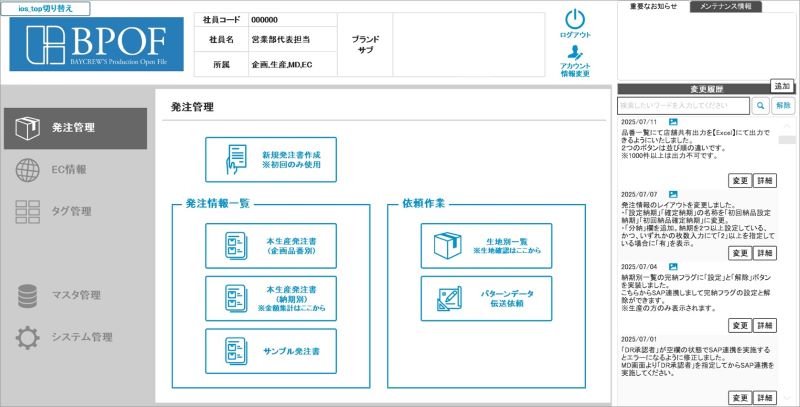

今回の発注管理システムが対応しているのは、それらのサンプル作成のための設計書作成から、量産のための発注業務までだ。その後は基幹システムにデータを渡し、製品の配送や販売業務を管理している。

発注管理のデジタル化で情報の共有や検索が極めて容易になった。すべての仕様や発注情報が FileMaker で網羅されているため、紙を回覧したり大量の紙のファイルから必要な情報を探す必要がなくなり、生産性が大きく向上。石黒氏は、「クリエイターの事務作業時間は明らかに減っています。現場としては仕様を変更した際、デジタルだと何をどう変えたかが残らないという不安がありましたが、履歴をすべて残すことでその不安も解消できました」と評価している。

管理画面はシンプル。だが発注ページに移動すると、その網羅性は非常に高い

また基幹システムと連携したことで、従来は基幹システムに手入力していた作業がすべてなくなった。同社の発注業務はほぼ毎日発生し、日に 200 ~ 300 件にのぼる。この膨大な作業がなくなったことで、入力ミスもなくなり、入力業務に従事していた担当者は他の仕事ができるようになった。

単価の確認作業も大きく変わった。洋服を作るには生地の他、ボタンやファスナー、バックルなどさまざまな部材が必要となる。その種類は膨大で単価もばらばら。選び方ひとつでコストが大きく変わる。そのため発注にあたっては従来、デザイナーが都度仕入れ先に単価を確認していた。これはデザイナーにも、問い合わせを受ける仕入れ先にも負担がかかる。

そこで今回、基幹システムに連携して作成した中間システムを使って、仕入れ先に単価を入力する画面を提供し、仕入れ先自身で入力してもらう方式にした。「デザイナーは問い合わせ作業がなくなり、喜んでいます。仕入れ先側も各デザイナーの問い合わせの度に回答していたのが、何度も対応する必要がありました。お互い相当楽になっています」(石黒氏)。また新たに各製品の進捗状況のステータスを表示する画面も用意した。これにより、管理者は工程のどこで止まっているかなど課題のある部分を素早く把握できるようになった。

EC サイト担当者もこの発注管理システムを活用している。EC サイトでは製品の取り扱い情報などを掲載しており、その情報がシステムに蓄積されているからだ。「今後 EC サイトと連携し、より効率的に情報を反映できるようにしたいですね」(石黒氏)。ベイクルーズでは他にも FileMaker を活用した業務のデジタル化を検討。さまざまな分野でデジタル化を推進し、効率化と業務品質向上を追求していく。

(左から)Freeandopen ディレクター 志田 隆信氏、ベイクルーズ 石黒氏、Freeandopen 児島氏、加藤氏

【編集後記】

DX 推進において、IT の知識と業務の知識は車の両輪ともいえる。どちらが欠けても成功はおぼつかない。一方で、両方に詳しい人材が揃う企業は多くはない。ベイクルーズは石黒氏が中心となった現場チームとデジタルチームが協力し、さらに業務知識や理解力に優れた Freeandopen が要件の具体化をサポートすることで、優れたDXを実現した。DX の成否は、経営中枢だけでなく現場がいかにかかわるかが極めて重要と感じた。